Patrizia Valente

Il Quaderno Pianistico di Renzo Op.7:

Aspetti metodologico-didattici

di un'opera del Novecento musicale italiano

3. IL QUADERNO PIANISTICO DI RENZO OP. 7

3.4. Selezione di brani per la classe II

Nel “Quaderno Pianistico di Renzo op. 7” il compositore italo-argentino

utilizza reminiscenze dello stile romantico e post-romantico mediante un linguaggio

assolutamente contemporaneo e fortemente comunicativo. Infatti anche nel Valzer,

nella Barcarola e nell’Acquario (brani che possono essere inseriti

nella programmazione della classe II) egli sfrutta al meglio le risorse dinamiche e

coloristiche dello strumento riallacciandosi alla tradizione pianistica che fa capo a

Rachmaninof e Prokof’ev, di cui sviluppa ulteriormente l’efficacia della

scrittura e la varietà timbrica. Calligaris fa rivivere lo spirito degli autori

rivisitati con la sua originale poetica che, attraverso i contrasti espressivi, ricorre ad

atmosfere dilatate ed incantate.

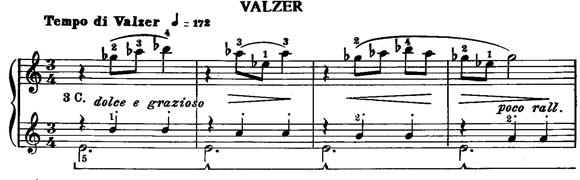

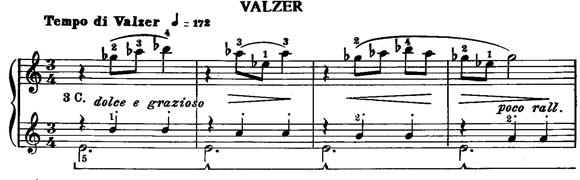

Nel Valzer è evidente l’uso esclusivo dei tasti neri nella linea melodica

assegnata alla mano destra (Fig. 1); ciò può essere sicuramente utile per sviluppare la

tecnica d’aggancio di quei tasti che spesso risultano più scomodi da suonare.

Figura 1. Primo rigo del Valzer

Non possiamo dimenticare altresì che queste note devono essere eseguite secondo

l’indicazione metronomica consigliata dall’autore, che è di 172 la semiminima

(Fig. 1). Così l’allievo avrà l’opportunità di potenziare l’agilità

delle dita, mantenendo una corretta posizione della mano e riuscendo pertanto a

raggiungere quella disinvoltura tecnica indispensabile per dare poi attenzione alla

dinamica.

La mano sinistra, a cui è affidata un’esecuzione da realizzare solo sui tasti

bianchi, sarà invece impegnata ad affrontare un altro problema tecnico, quello che vede

una nota tenuta lunga, mentre altre dita della stessa mano sono occupate ad eseguire altri

suoni diversi fra loro (Fig. 1). Questo passaggio tecnico è stato già rilevato nel Preludio,

ma quello che troviamo nel Valzer propone, a differenza del primo, l’impiego

di note “staccate” sovrapposte al suono tenuto. Certamente l’allievo dovrà

esercitarsi al raggiungimento dell’indipendenza delle dita, focalizzando la modalità

giusta per eseguire lo “staccato” con leggerezza e precisione.

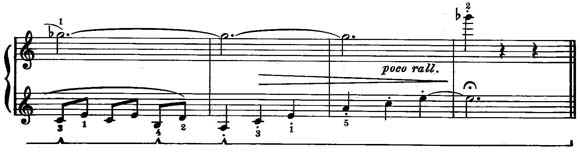

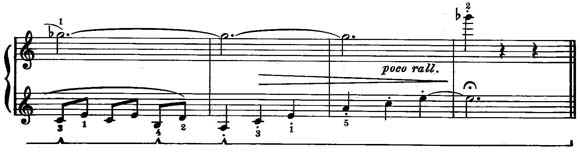

Troviamo anche nella parte centrale della composizione, all’interno di una

successione di crome, la presenza di due note uguali di cui una “ribattuta"(1)

con cambio di dito” (Fig. 2). Queste saranno eseguite dalla mano destra, com’è

indicato dalla diteggiatura scritta, attraverso uno scambio che avviene dal dito medio al

dito pollice.

Figura 2. Terzo rigo del Valzer

Sarà l’occasione giusta per approfondire la regola inerente ad un delicato

movimento che comporta la necessaria stabilità della mano sulla tastiera e la

realizzazione di uno spostamento contenuto ma elastico. Si potrà così ottenere quel

particolare “legato” utile alla produzione di due suoni simili nella loro

intensità.

Secondo Leschetizky, la nota “ribattuta”(1) deve essere eseguita solo

dall’articolazione del dito, con polso e mano fermi. Le dita dovranno resistere

all’impatto col tasto e scivolarvi sopra, mentre il polso dovrà essere tenuto libero

ed alto, in modo da consentire una leggera rotazione della mano e aiutare così le dita

nel loro movimento.

Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del

pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del

pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il

pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale

cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.

Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del

pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del

pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il

pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale

cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.

La presenza delle pause di semiminima, nei primi due righi del brano, permetterà allo

studente di applicare la regola teorica inerente alle figurazioni e di esprimere meglio

l’andamento ternario caratteristico del valzer (Fig. 1). Alla mano sinistra è

affidata invece una sequenza di crome (Fig. 2), per la durata di otto battute, che vengono

eseguite solo e costantemente dal dito medio e dal dito pollice; alternandosi realizzano

l’intervallo di terza che, scendendo di grado congiunto all’inizio di ogni

battuta, consentirà all’allievo di eseguire un’articolazione contenuta delle

dita, necessaria per evitare la perdita di controllo della tastiera in velocità.

Nella penultima e terzultima battuta del brano sono presenti alcune note staccate che

saranno eseguite dalla mano sinistra mediante la tecnica dello “staccato di

polso” (Fig. 4): le dita si alzeranno insieme al polso, dopo che hanno percosso il

tasto dall’alto. Questo movimento sarà necessario a creare delle sonorità più

morbide e delicate, e ad eseguire il diminuendo con il tocco più adatto.

Figura 4. Finale del Valzer

Questo brano presenta un motivo melodico leggero, spensierato e gioioso, caratterizzato

da un certo sentimentalismo elegante. Lo studente sarà stimolato ad interpretare

l’idea musicale dell’autore seguendo le indicazioni dinamiche scritte. Egli

potrà ricreare quella atmosfera di colori luminosi e nitidi, e quella sonorità

“scintillante” (come precisa Calligaris nella nona battuta) che caratterizza lo

stile eloquente e raffinato del pensiero compositivo, attraverso l’espressione della

propria sensibilità musicale (Figura 5. Nona battuta del Valzer).

Per ottenere il giusto

tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una

parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è

particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni

percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito

avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere

al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco

stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per

l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da

eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,

nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni

difficoltose.

Per ottenere il giusto

tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una

parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è

particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni

percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito

avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere

al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco

stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per

l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da

eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,

nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni

difficoltose.

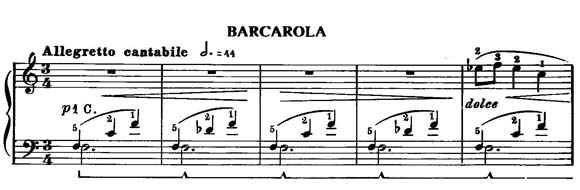

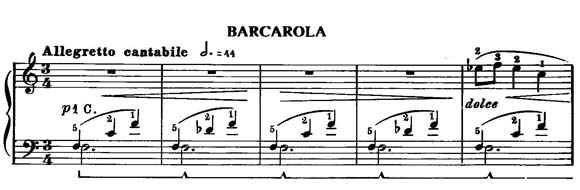

La Barcarola (Allegretto cantabile) è un brano dal carattere riflessivo e

sognante. Le note presenti nelle prime quattro battute (Fig. 6), eseguite dalla mano

sinistra, ci anticipano un’atmosfera suggestiva e rilassante che rievoca il moto

lento ed ondulatorio di una barca.

Figura 6. Primo rigo della Barcarola

In questo pezzo incontriamo i procedimenti tecnici comuni a quelli dei brani esaminati

in precedenza, eccetto il “passaggio del pollice sotto la mano” qui presente,

assegnato alla mano destra (Figura 7. Nona battuta della Barcarola).

Voglio specificare

che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica

pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende

tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la

flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano

orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve

essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in

posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo

studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma

importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere

l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.

Voglio specificare

che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica

pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende

tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la

flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano

orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve

essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in

posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo

studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma

importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere

l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.

L’interpretazione di questo brano richiederà, da parte dell’esecutore, la

capacità d’immaginazione e la concentrazione necessaria a creare l’effetto

desiderato dall’autore. Sarà sicuramente gratificante per il discente riuscire a

comunicare all’ascoltatore l’idea compositiva insieme alle proprie sensazioni.

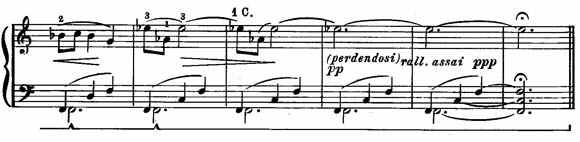

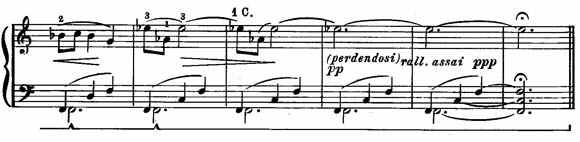

Figura 8. Quarto rigo della Barcarola

Basti osservare come nel quarto rigo (Fig. 8), dopo una continua alternanza del

“crescendo” e del “diminuendo” all’interno di una melodia dolce e

dal moto ondoso, emerge un “mezzoforte” espressivo, quasi a voler simulare il

movimento in ascesa di un’onda più alta, che subito si abbassa (p) per poi svanire

nel nulla.

Questo ultimo effetto si potrà ottenere solo eseguendo le indicazioni, suggerite

dall’autore nelle ultime tre battute, del “perdendosi”, del

“rallentando assai” e del “pianissimo” (ppp), (Fig. 9).

Figura 9. Quinto rigo della Barcarola

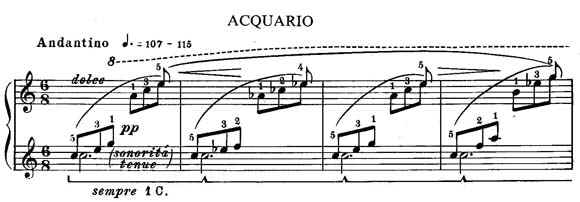

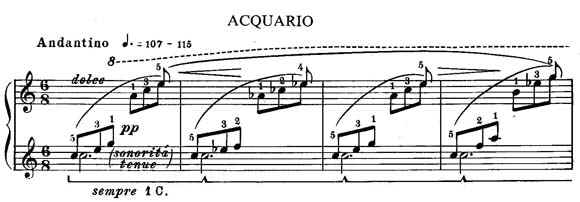

L’Acquario presenta invece una melodia eterea, suggestiva e rilassante,

ricca di delicate gradazioni timbriche. Calligaris predilige l’uso degli arpeggi,

insieme all’utilizzo dei pedali del “piano” e di “risonanza”, per

simulare il movimento di un’immagine reale la cui visione trasmette sensazioni di

piacevole leggerezza (Fig. 10).

Figura 10. Primo rigo dell'Acquario

Il movimento agile delle due mani, che si alternano per l’esecuzione degli arpeggi

ascendenti (nelle prime sedici battute), e discendenti (nelle successive otto), dovrà

essere realizzato mantenendo le dita pronte sui rispettivi tasti e creando un lieve

movimento oscillatorio del polso che dovrà rimanere sempre elastico.

Il suono tenuto lungo (nella prima parte dalla mano sinistra e nella seconda da quella

destra), per la durata d’ogni battuta, sarà utile a mantenere il punto

d’appoggio necessario alla stabilità della mano sinistra e ad evidenziare

misuratamente il suono in battere (Fig. 10).

Nella prima parte del brano, l’autore raffigura l’ultima croma d’ogni

misura con la gambetta posizionata verso su affinché si distingua dalle altre per il suo

significato più espressivo (Fig. 10). L’allievo potrà eseguire questa figura con il

dito mignolo teso e vicino il tasto, per produrre un suono delicato ma cristallino.

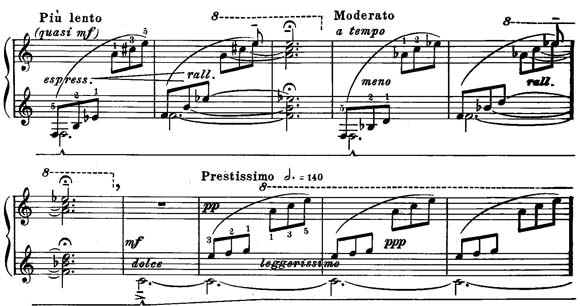

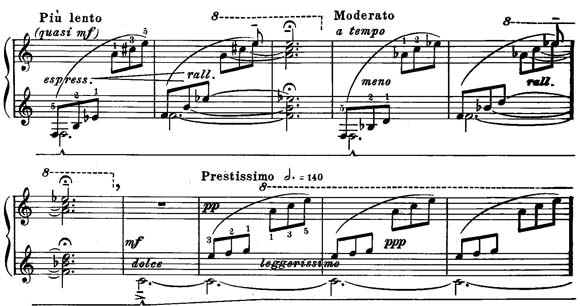

Nell’ottavo rigo troviamo un arpeggio, in cui ogni nota sarà tenuta lunga dopo la

sua esecuzione, che andrà a sfociare in un accordo (Fig. 11).

Figura 11. Ottavo e nono rigo dell'Acquario

Questo passaggio tecnico richiederà un giusto controllo del peso d’ogni dito, che

servirà all’allievo per ottenere delle sonorità dolcissime.

Il brano in esame potrebbe essere un esempio di musica descrittiva, per il quale

l’autore sceglie come fonte d’ispirazione il mondo acquatico, visto attraverso

il vetro di un acquario. Lo studente potrà sviluppare la propria capacità di

immaginazione e di fantasia ricreando l’atmosfera impalpabile e leggera, desiderata

dal compositore nell’esecuzione di questo brano. Egli potrà trasmettere

all’ascoltatore quelle sensazioni di calma, silenzio e benessere che si provano

osservando un acquario dall’esterno. In esso tutto si muove all’unisono,

seguendo un ritmo scandito dai lenti movimenti dei pesci. Le alghe ondeggiano

piacevolmente ed a tratti si avvolgono e si svolgono attorno alle rocce; coralli azzurri,

rossi o bianchi vestono il fondale e piccoli paguri fanno capolino.

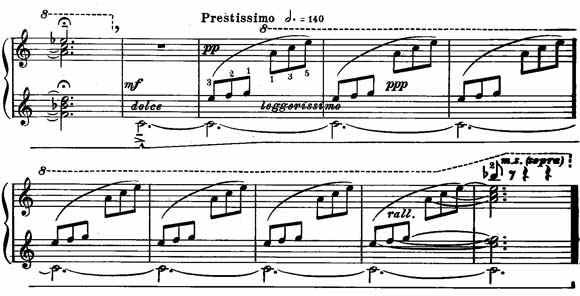

I cambiamenti di tempo (Più lento – Moderato – Prestissimo), che troviamo nella

parte finale del brano (Fig. 11), saranno utili per simulare i movimenti dell’acqua

che sfugge dalle nostre dita, assume mille forme e si modella nello spazio.

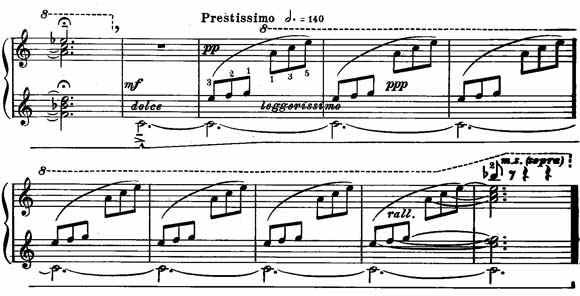

La cascata d’arpeggi (Fig. 12), che è presente nella coda finale, verrà eseguita

molto rapidamente ed andrà a sfociare con la sonorità del “pianissimo” in un

accordo lungo.

Figura 12. Nono e decimo rigo dell'Acquario

L’autore vi sovrappone l’ultima nota, il “si bemolle”, che sarà

raggiunta dalla mano sinistra scavalcando quella destra mediante il movimento morbido del

polso.

NOTE:

(1) MALWINE BRÉE, The Leschetizky Method. A Guide to Fine and Correct Piano Playing,

Mineola, New York, Dover Publications, 1997, p. 22.

Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del

pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del

pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il

pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale

cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.

Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del

pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del

pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il

pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale

cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.

Per ottenere il giusto

tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una

parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è

particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni

percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito

avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere

al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco

stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per

l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da

eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,

nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni

difficoltose.

Per ottenere il giusto

tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una

parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è

particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni

percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito

avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere

al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco

stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per

l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da

eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,

nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni

difficoltose.

Voglio specificare

che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica

pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende

tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la

flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano

orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve

essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in

posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo

studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma

importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere

l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.

Voglio specificare

che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica

pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende

tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la

flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano

orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve

essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in

posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo

studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma

importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere

l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.